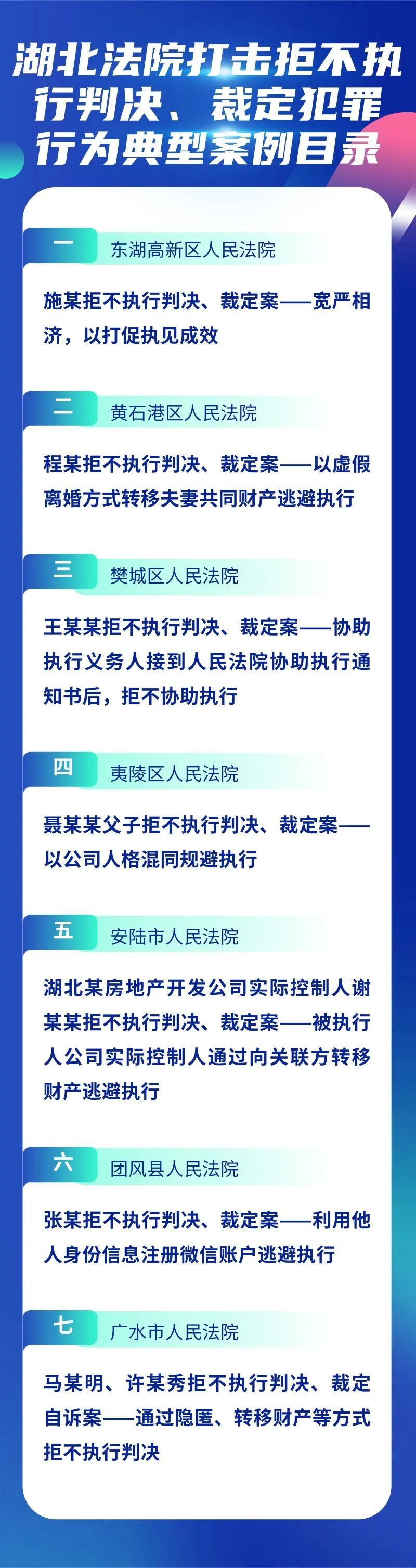

为深入学习贯彻习近平法治思想,落实最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2025年6月10日联合发布的《关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件若干问题的意见》,今年9月以来,湖北省高级人民法院联合湖北省人民检察院、湖北省公安厅在全省范围内开展打击拒不执行判决、裁定犯罪行为专项行动,依法严厉打击拒不执行判决、裁定犯罪行为。

为持续加强打击拒执犯罪宣传,强化“生效判决必须履行”的社会共识,现从湖北法院近年来移送或审结的拒不执行判决、裁定案中精选发布7起典型案例。这些案例涵盖协议离婚方式转移财产,公司人格混同、利用他人身份注册支付账户、协助义务人拒不协助执行、公司实际控制人转移关联公司财产等常见恶意逃避执行的情形,彰显法律权威、维护合法权益。

基本案情

2020年至2022年间,被执行人施某因多起经济纠纷被申某、叶某等人诉至法院。相关案件经判决或调解生效,确定施某应履行给付义务,总标的额达58万余元。

案件进入执行程序后,湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院通过执行查控系统多次查询,发现施某名下仅有零星存款及一辆汽车,无其他足额可供执行财产。执行过程中,施某违反财产报告制度,拒不申报财产状况。经法院调查核实,施某在2022年8月至11月期间,将其在武汉某餐饮管理有限公司工资收入20839.08元转移至其母亲曹某银行账户,用于个人消费。同时查明施某多次出入酒吧等高消费场所,明显违反限制消费令。

鉴于施某隐藏、转移财产,拒不履行生效法律文书确定的义务,武汉东湖新技术开发区人民法院于2023年3月28日依法对其作出司法拘留十五日的决定。拘留期满后,施某仍拒不履行义务,法院遂将犯罪线索移送公安机关立案侦查。2024年1月,检察机关以涉嫌拒不执行判决、裁定罪对施某提起公诉。

案件审理期间,施某亲属代为履行238903.59元,5件执行案件全部执行完毕,另与2件执行案件的申请执行人达成长期履行和解协议,首期履行金额17800元。

2024年2月2日,法院经审理认为,被告人施某对人民法院的生效判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重,其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。考虑到其亲属代为履行部分义务,本人自愿认罪认罚,依法可从宽处理。综合其犯罪事实、情节及认罪态度,法院采纳公诉机关量刑建议,依法判处施某有期徒刑八个月,缓刑一年。

典型意义

被执行人在明知负有履行义务的情况下,仍通过转移工资收入、违反限制消费令等方式逃避执行,性质恶劣,依法应予严惩。案件执行过程中,法院运用微信流水、收入记录等线索,精准识别被执行人真实履行能力,有效破解“表面无财产、实际高消费”的执行困境,为类似案件办理提供了有益借鉴。

在刑事审判环节,法院贯彻宽严相济刑事政策,根据被执行人后续履行情况、认罪认罚态度等情节,依法适用缓刑,实现了惩戒威慑与教育挽救的有机统一,充分彰显了“拒不履行必受罚,主动履行为正途”的司法理念。

基本案情

2022年12月9日,湖北省黄石市黄石港区人民法院对程某与陈某某合同纠纷一案作出民事判决,判决程某于判决书生效后十五日内向陈某某支付人民币200000元,因被执行人程某未履行生效判决书中所确定的义务,申请执行人陈某某向黄石港区人民法院申请强制执行,黄石港区人民法院于2023年2月9日立案执行。该案经繁简分流程序,初次查控发现被执行人名下无房产,流转至简易案件团队办理。

2023年3月,申请执行人陈某某向执行法官提交财产线索,称被执行人程某与其配偶吴某原本有共同财产,但查无房产可能有转移财产的行为,向法院申请核实。执行法院经调取被执行人婚姻信息,发现被执行人程某与其配偶吴某于1月16日办理了离婚登记手续。

经对被执行人原配偶吴某名下房产查询,发现被执行人程某于2023年2月7日,将其与吴某于2016年1月10日共同共有的位于黄石港区某某路6号2号楼2803室的房屋产权无偿转移至吴某一人名下,导致人民法院无法执行生效判决。

2023年8月,执行法院将程某涉嫌拒执罪的线索材料移交区检察院,邀请区检察院对该案依法监督。区检察院调查核实后,提出监督建议将该案移送区公安分局立案侦查。

2024年3月20日,程某因涉嫌拒不执行判决、裁定罪,被区公安分局刑事拘留,同年4月3日经区检察院批准逮捕。9月24日,程某涉嫌拒不执行判决、裁定罪一案在黄石港区人民法院开庭审理。黄石港区人民法院受理后,从未出现的案外人吴某(系程某前夫)主动到庭请求法院协调,并代程某履行了调解协议约定的还款义务。2024年9月5日,陈某某向黄石港区人民法院申请对其与程某合同纠纷执行一案予以执行完毕结案。

2024年9月29日,经黄石港区人民检察院提起公诉,法院依法审理,以程某犯拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月。

典型意义

本案被执行人程某具有履行能力,通过虚假离婚转移夫妻共同财产的方式,企图逃避执行,致使生效判决无法执行,情节严重,构成拒不执行判决、裁定罪。

执行法院通过主动邀请检察院对涉嫌拒执罪案件实施监督,强化与检察院、公安部门的工作沟通与协调配合,形成打击拒执合力,促使案外人主动现身履行义务,推动案件执行完毕,切实保护申请执行人的合法权益。

基本案情

黄某与襄阳某混凝土公司、襄阳甲建材公司民间借贷纠纷一案,湖北省襄阳市樊城区人民法院作出民事调解书,确认襄阳某混凝土公司欠黄某借款本金1431018元及利息,于2020年8月10日前付清,襄阳甲建材公司对上述债务承担连带担保责任。该调解书生效后,两公司未按约定履行,黄某于2020年8月18日向襄阳市樊城区人民法院申请强制执行。

因被执行人襄阳甲建材公司对外享有到期债权,襄阳市樊城区人民法院2021年12月13日作出(2021)鄂0606执恢1752号执行裁定书、履行到期债务通知书,裁定冻结襄阳甲建材公司对第三人襄阳乙建材公司、第三人王某某(同时为襄阳乙建材公司法定代表人)享有的到期债权1102419.25元,并要求襄阳乙建材公司、王某某自收到文书后十五日内向申请执行人黄某履行对被执行人襄阳甲建材公司到期债务1102419.25元,不得向被执行人清偿。2022年7月26日,襄阳市樊城区人民法院电话联系王某某询问履行情况,王某某认可收到上述裁定及通知,未提出异议。

襄阳乙建材公司、王某某作为协助执行义务人,在法院执行期间,在有593000元收入的情况下,拒不履行生效法律文书确定的义务,致使判决、裁定无法执行,其行为已涉嫌构成拒执罪。襄阳市樊城区人民法院于2023年8月17日将该案线索移交樊城区公安分局。

樊城区公安分局立案、传唤王某某后,王某某主动投案,如实供述,并按照履行到期债务通知书将其应付的1102419.25元转入樊城区人民法院账户,收到该笔案款后,申请人黄某向法院出具结案申请书,该案执行完毕。

樊城区人民检察院于2024年9月4日向襄阳市樊城区人民法院提起公诉,因被告人在公安机关传唤后,主动投案,如实供述,系自首,可以从轻处罚。在案件侦查期间,主动履行全部协助义务,取得谅解,可以酌情从轻处罚。襄阳市樊城区人民法院2025年4月22日判决王某某犯拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年。

典型意义

本案协助义务人收到法院裁定及协助执行通知书后,未按协助执行通知书要求向法院履行偿还被执行人到期债务,导致判决无法执行。法院将其犯罪线索依法移交公安机关启动刑事追究程序,形成有效震慑,案件侦查期间,协助义务人主动按照协助执行通知书要求履行协助义务,获得从轻处罚,取得了良好的法律效果和社会效果。

基本案情

2016年1月,聂某某等人与宜昌市某小贷公司民间借贷纠纷三案,湖北省宜昌市夷陵区人民法院分别以民事调解书、判决书确定,聂某某对合计超1900万元的借款本金、利息及其他费用承担连带清偿责任。聂某某未履行给付义务。

2016年7月至11月, 宜昌市某小贷公司向法院申请强制执行。法院虽采取变卖资产、冻结股权、查封车辆等强制执行措施,但三案均未得到清偿,仅终结本次执行。

经查,2015年8月起,聂某某以其子聂东某名义注册湖北某某公司,实际控制该公司从事房地产开发,通过他人代持股权、财务与个人账户混同方式隐匿资金。2019至2020年,聂某某又以聂东某名义注册两家公司,将湖北某某公司1000万元售房款转入新注册的公司,用于新公司设备预付款等,还将11套房产登记至聂东某及特定关系人名下清偿其他债务,拒不履行生效文书确定的义务。

2021年10月,法院将被告人聂某某涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪线索移送公安机关立案侦查。被告人聂某某、聂东某经公安机关通知到案后,在审查起诉阶段就指控事实进行了供述。

2022年3月,宜昌市夷陵区人民检察院向法院提起公诉。审查起诉阶段,经公诉机关协调,聂某某与聂东某父子与债权人达成和解,聂东某追回650万元设备预付款用于偿债,取得申请执行人宜昌市某小贷公司谅解。

2022年5月,法院以拒不执行判决、裁定罪,依法判处聂某某有期徒刑一年六个月,缓刑二年;聂东某有期徒刑七个月,缓刑一年。

典型意义

本案中,聂某某父子通过代持公司、混同财务、转移资金等隐蔽手段转移财产,致使生效判决长期无法执行,情节严重,构成拒不执行判决、裁定罪。此类通过操控关联公司、隐匿资产逃避执行的行为,严重侵害债权人权益与司法权威。案件处理中,司法机关既依法追究刑事责任,又促成债务和解与部分清偿,兼顾了法律惩戒与权益救济,既彰显了打击拒执犯罪的决心,也为化解执行纠纷、维护市场秩序发挥了积极作用。

基本案情

2018年至2020年间,原告某建工公司与被告某地产公司因建设工程项目工程款结算问题发生系列纠纷,相关案件经调解或判决生效,被告某地产公司应向原告某建工公司支付拖延支付工程款的利息并支付违约金。

因被告某地产公司未履行生效法律文书确定的全部义务,原告某建工公司申请强制执行,总标的额达1105万元,期间本案申请执行人依法变更为刘某某。

2024年12月,湖北省孝感市中级人民法院启动交叉执行制度,指定安陆市人民法院执行本案。执行过程中,执行法官向被执行人某地产公司及其实际控制人谢某某送达了执行通知书及财产报告令,被执行人未履行义务。经执行法官查明,案件进入执行程序后被执行人某地产公司多次向实际控制人谢某某的配偶、被执行人法定代表人陈某、公司财务人员及其他人员进行银行转账,累计转出4000余万元,谢某某的配偶在此期间更是频繁购买大额理财产品及保险。执行法官多次电话联系谢某某释法说理,谢某某仍拒不悔改,矢口否认其通过安排被执行人某地产公司向指定关联方转移财产逃避执行的事实。2025年6月,安陆市人民法院以谢某某涉嫌拒不履行判决、裁定罪的相关证据移送公安机关立案侦查。

2025年7月,谢某某认识到自身行为的严重性,为避免受到刑事处罚,于同年7月23日主动前往安陆市人民法院,请求法院组织双方进行协商,并于当日达成执行和解协议,后谢某某按照协议于一周内履行了支付1105万元的法律义务,案件就此执行完毕。因谢某某履行了生效法律文书确定的全部义务,且申请人刘某某也对被执行人及谢某某表示了谅解。最终,安陆市公安局撤销了谢某某涉嫌拒不履行判决、裁定罪一案。

典型意义

本案被执行人湖北某房地产开发公司具有履行能力,其实际控制人谢某某为使被执行人逃避履行生效法律文书义务,通过指使公司向关联方转账等转移财产的方式拒不履行生效法律文书确定的给付义务,致使生效判决无法执行,涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪。

法院将谢某某的犯罪线索依法移交公安机关启动刑事追究程序,取得了有力的震慑效果,促使谢某某及时悔悟,主动履行了生效法律文书确定的全部义务,有效保障了申请执行人的合法权益。同时,本案作为一起建设工程领域的涉民生、农民工工资的案件,1105万元的执行标的全额执行到位,有力防范了地方建设工程领域系统性纠纷风险。

基本案情

2017年11月原告郑某与被告张某签订建设工程合同,由郑某组织工人进行施工。2018年5月双方进行结算对账,张某仍有部分劳务工程款未支付。原告郑某向法院起诉要求张某支付工程劳务费,湖北省黄冈市中级人民法院作出民事判决,判令被告张某应向原告郑某支付工程劳务费23.74万余元并支付利息。

判决生效后,张某仍未履行还款义务,郑某遂向团风县人民法院申请强制执行。在执行过程中,张某拒绝配合执行,执行法院穷尽措施,并对张某采取了司法拘留十五日。在后续调查中,执行法院发现张某在其微信账户被人民法院多次冻结的情况下,为逃避执行,利用其儿子的身份信息办理手机号码注册微信账户与他人进行资金结算,其使用的微信账户有大额资金往来情况。张某在明知法院判决文书已生效,且有合法收入情况下隐匿收支,多年拒不履行法院判决。

团风县人民法院将张某涉嫌拒不履行判决、裁定罪的相关证据移送团风县公安局,团风县公安局于2024年1月8日立案侦查。

在公安机关立案后,张某迫于打击拒执的强大威慑,履行10万元还款,就剩余部分欠款与申请执行人郑某达成执行和解,并主动向公安机关投案自首。到案后,张某认罪认罚,表示将深刻吸取教训,将积极履行还款义务。

2025年3月,经团风县人民检察院提起公诉,法院依法审理,以张某犯拒不履行判决、裁定罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年。

典型意义

本案被执行人张某具有履行能力,通过利用他人身份信息注册微信账户进行大额资金往来,意图规避法院执行,情节严重,构成拒不执行判决、裁定罪。法院将其犯罪线索依法移交公安机关启动刑事追究程序,并依法定罪判刑,有效惩治了拒执犯罪,维护了司法权威。同时促使当事人间达成和解协议,有效保障了申请执行人的合法权益,取得了良好的法律效果和社会效果。

基本案情

申请执行人尹某华与被执行人马某明、许某秀夫妇因民间借贷纠纷诉至法院。法院生效判决确认,马某明、许某秀偿还尹某华借款本息共计1238万元。判决生效后,二被执行人未履行还款义务,尹某华遂向湖北省随州市广水市人民法院申请强制执行。

执行过程中,广水市人民法院经调查发现,二被执行人名下并无足额可供执行的财产。然而,进一步核查发现,马某明、许某秀在债务存续期间及判决生效后,为逃避债务履行,实施了一系列有计划地转移、隐匿财产的行为:其一,将巨额资金共计982万元分别转入其女儿、许某秀弟弟及马某明嫂子等亲属的银行账户;其二,将名下的一栋别墅及两套房屋以明显不合理的低价转让给亲属,但财产仍由被执行人马某明、许某秀实际控制,其中别墅由马某明母亲居住;其三,擅自处置了四台车辆;其四,在法院已冻结其部分债权的情况下,仍通过非法手段违规领取了被冻结的资金170万元。

因二被执行人拒不申报财产、违反法院限制消费令,且转移财产行为性质恶劣,法院曾依法对马某明、许某秀采取司法拘留措施,但收效甚微。鉴于其行为涉嫌构成犯罪,申请执行人尹某华向广水市公安局控告,要求追究马某明、许某秀的刑事责任。在广水市公安局未予立案后,尹某华于2023年8月依法向广水市人民法院提起刑事自诉。

广水市人民法院认为,被告人马某明、许某秀对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行,情节特别严重,其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。判处:马某明犯拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币三十万元;许某秀犯拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。

一审宣判后,二被告人不服,提出上诉。随州市中级人民法院于2024年12月作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。判决生效后,马某明、许某秀企图再次通过“玩失踪”逃避服刑,公安机关立即进行网上追逃,最终将二人抓获并收监执行。

典型意义

打击拒不执行判决、裁定犯罪行为,是由司法机关与申请执行人共同参与、民事与刑事程序有效衔接的系统工程。本案中,申请执行人在民事执行陷入困境公诉未果后,成功启动了刑事自诉追责程序,实现了对公权力的补充救济。拒执罪刑事自诉程序作为最终保障,补强了法律文书的威慑力和执行力,形成了对失信被执行人的法律“合围”,有效维护了司法权威和胜诉当事人的合法权益。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像